贤教官变蠢知县、匿灾不报无人心、百姓逃亡税均摊、捕盗之官甚于盗……为何做了官,他们反而心无百姓?

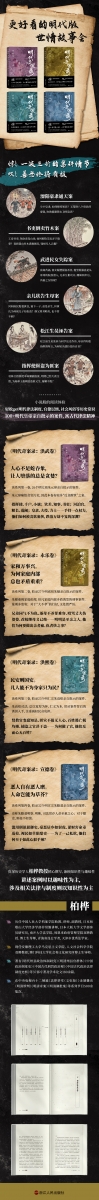

本书是柏桦所著的《明代奇案录》系列的第三卷,收录了明仁宗朱高炽亲自批示或审理过的23个案件。作者根据案件情节及御批内容进行了适当的文学加工,使本书既可以当作故事汇来读,也有助于读者了解明代的律法制度、官僚层级、社会风俗等历史常识,是一部知识量丰富的历史普及读物。

柏桦

1953年生。自1979年始,在中国人民大学、中央民族大学、日本大阪大学学习和工作,先后获得法学硕士、历史学博士、文学博士学位。历任中国人民大学档案学院助教、讲师、副教授,日本和歌山大学经济学部非常勤讲师,日本大阪大学文学部客员研究员,南开大学法学院、周恩来政府管理学院双聘教授、博士生导师,曾获评青海省“昆仑英才”、天津市优秀法学家。现任安徽理工大学马克思主义学院、人文社会科学学院双聘教授,澳门科技大学社会和文化研究所博士生导师。著有《明代州县政治体制研究》《明清州县官群体》《中国政治制度史》《中国古代刑罚政治观》《中国古代政治法律制度史析》等37部专著及学术论文180余篇。在中央电视台社会与法频道《法律讲堂(文史版)》录制播出《明清妙判》《明清奇案》《明清御批案》等系列节目500余集次。

贤教官变蠢知县

明永乐七年(1409),永乐帝北征残元势力,让皇太子朱高炽监国,也就是说,除了军国大事,一般的事务都由皇太子处置。虽然可以全权处置一般事务,但处理是否得体,会影响到皇太子地位,毕竟处理后,还要看父皇的态度。在这种情况下,处理事务所要把握的尺度就至关重要了。也就在此时,山西解州安邑县学教谕,上书控告该县知县匿灾不报而科征赋税。县学教谕是主管教育的教职,报灾与征税之事不在其职权范围之内,这种越俎代庖而违反程序的上书,皇太子朱高炽是如何看待的呢?其所做出的处置能得到永乐帝的认可吗?且从解州安邑县学教谕上任谈起。

却说顺天府大兴县有一个秀才,名叫白威,表字怀德,为人豪爽多才,十六岁就进了县学,凡考试皆居前列,声名籍籍,以为功名唾手可得,却没有想到三次参加科举,都名落孙山。虽然如此,该县教谕还是因他有学识,将他举荐到国子监为贡监生。待监生业满,在户部历事一年,白威已经四十多岁了。按照规定,凡监生四十岁以上,能为文章者,按例可以授予官职,因此,白威由吏部铨选为山西解州安邑县教谕。

县教谕乃是教职,属于未入流的教官,接受双重领导,“凡学政遵卧碑,咸听于提学宪臣提调,府听于府,州听于州,县听于县。”也就是说,县教谕在学业方面听从本布政司的提学使指挥,在行政方面受本县的知县领导,除了管理本县二三十名生员之外,不但无权参与县里的其他政务,还要接受知县的考核。考核有明确的指标,那就是以本县生员考中举人的名额多寡来定优劣,只要有生员考上举人,就是政绩,考不上就没有政绩。因此,教谕没有什么实际的权力,当然也就缺少钱财,因此号称“冷教官”,成为受人尊敬的职业,但任职之人却少被尊敬。这是为什么呢?他们有学问,因此职业受人尊敬;而他们缺少钱财,则很难为人尊敬;身为未入流,级别最低,因此人微言轻。

白教谕上任之时,恰逢安邑县一冬无雪,春雨又少,眼见得旱魃肆虐,播种艰难。本县张知县便通告全县:禁止屠宰三日,大小官吏戒斋三日;之后一起到城隍庙进香祈祷,望老天速降甘霖,而各处乡村也要于本村的社坛祭祀祈祷。一时间阖县呼天之声响彻荒野,香烟缭绕于城镇村庄。如此接连数日,仍见晴空万里,连片白云都没有,更别提下雨了。

眼见得祈祷无效,再耽误下去,恐怕误了播种之时,白教谕不由得心急,便向张知县进言道:“现在正逢播种之时,为今之计,应该号召本县百姓担水播种,而不应该让百姓整日祈祷,若是误了农时,恐怕今年就要绝收了。”

张知县说:“祈雨乃是朝廷典制规定,若是大旱,连皇帝都要戒斋三日,到社稷坛去祈祷,你如何敢说祈祷无用呢?若是要百姓不祈祷,如何感动上苍呢?若是惹怒上苍而不下雨,本官就要承担祈祷不力之责。本官连续祈祷,就是无雨,原以为是我心不诚,孰料乃是你们心不诚,整日里想什么播种,而不敬城隍社稷,也就怪不得老天不下雨了。”

白教谕讲:“本学一直率领生员戒斋祈祷,并非心不诚,但心诚也应该力到。若是每日跪地祈祷,上苍虽然能见我们心诚,却不见我们尽力,依然很难感动上苍。若是让百姓于有水处担水播种,上苍念百姓辛苦,或许能感动,降下甘霖,这样既不误农时,又可等待雨泽,岂不是两全其美?”

张知县说:“你虽然讲得有道理,但祈雨之事刻不容缓,若是百姓都不祈雨而担水播种,上苍再不下雨,本县官吏都难免承担祈雨不力之责,上司追究下来,我们如何交代呢?”

白教谕说:“尽人事而回天力,只要能有收获,朝廷赋税不少,百姓衣食不缺,上司如何能怪罪呢?当前播种事急,若是不误农时,待秋后有了收获,上司当然不能追究祈雨不力之责了。本学愿意率领生员们下乡,督促百姓播种,您则率领官吏继续祈雨,双管齐下,必定能感动上苍,而上司也不会怪罪。”

在白教谕恳请之下,张知县也只能同意,让白教谕及佐贰官们分赴各里甲督促播种,自己依然在城隍庙祈祷。过了十余天,终于下雨了,虽然雨下得不大,却也有利于禾苗生长。张知县并不认为这是白教谕等人抗旱播种之力,却认为是自己诚心祈雨所致,向上司申报,得到上司的夸奖,也是扬扬得意,却不想旱情刚去,蝗灾又来了。

古人云:“旱极必蝗。”最初,蝗虫不过是零星出现,不久便聚集在 一起,遮云蔽日地蔓延起来。张知县却不组织人力进行扑灭,而是率领本县大小官吏去城隍庙祈祷、许愿、唱戏。在张知县看来:“这蝗乃是神虫,是奉了神命而来,自然奉了神命而去。若是一味蛮打,会害许多生命,蝼蚁尚且贪生,这作为神虫的蝗虫,岂能打杀它们!要知道那城隍派出来的神虫,若是被你们打死了,城隍爷岂能不生气?以后会越派越多,岂是你们扑杀能解决的?”因此他不许各里甲百姓扑杀蝗虫,任凭蝗虫肆虐。白教谕实在是看不过去了,找到张知县说:“要知道蝗虫乃是一日生九十九子,而且生长极速,只要几天,便能为害,如果不尽快扑灭,就会越来越多。若是飞蝗蔽天,岂不是赤地千里?因此应该号令里甲,纠集百姓进行扑灭,凡能捕获蝗虫五斤,官给粮一斤,百姓男女老幼齐上阵,蝗虫岂能为虐?”

张知县说:“白教谕,你说得轻巧。这百姓捕蝗,官给粮食,这粮食从何处来支出呢?官仓乃是朝廷的,若是从官仓支出,这擅自开仓的罪名,是你承担,还是我承担呢?你想承担也不可能,毕竟你没有这个权力,而我要承担,我这官丢了还算小事,若要我赔补,我子孙恐怕永远难以翻身。你若忧心县事,就捐自己的俸禄,可你的俸禄又有多少呢?即便本县各官都捐俸禄,也是杯水车薪,无济于事呀!”

白教谕说:“朝廷有令,‘遇有蝗虫初生,设法扑捕,务要尽绝,如是坐视,致使滋蔓为患者,罪之。’如今蝗虫肆虐,我等若不设法扑灭,已经是有罪了,若是再视之为神虫而敬之,就是罪上加罪。官府只需出些许粮食,男女老幼齐上阵,固然不能彻底灭蝗,至少不会造成大害。如今蝗灾降临,我等官吏捐俸,再劝富民捐助,应该不是困难的事。”

张知县也会卸责,自己捐了十贯钞,便将扑灭蝗虫之事委托白教谕负责,自己还是专心在城隍庙祈祷。白教谕得到委托,一方面劝捐,一方面责令各里甲率众捕蝗,凡捕蝗五斤给粮一斤,挖得蝗蝻一斤给粮一斤,仅仅五日就扑灭蝗蝻多达三十余万斤,蝗灾稍缓而飞往他境。张知县不念白教谕率众扑灭蝗蝻之功,却认为是自己在城隍庙祈祷之功,以为飞蝗过境,不能为本县之害,乃是神灵庇佑,申报上司,也得到夸奖,却不知蝗虫之害已成,即便扑灭三十余万斤,也只是略减蝗灾之害。

常言道:“福无双至,祸不单行。”春旱、夏蝗已经是双重灾害了,却不想秋七月下旬,粟谷正要灌浆之时,来了场大霜,翠绿的庄稼都被霜打了,枯黄起来。颗粒还没有饱满,收成便锐减一半,又是一个歉收年。虽然冰霜寒彻骨,农民内心却犹如汤滚,既担心自己今后生活,更怕交不上国税。眼见得秋粮征收日期到了,按照朝廷规定:十月初一日开仓,十二月底就必须完纳入仓,而今年春旱、夏蝗、秋霜,导致粮食全面歉收,百姓自己食用都不足,哪里有粮缴纳呢?各里甲纷纷提出:今年粮食征收困难,能否改收宝钞及布帛,权抵秋粮。要知道《大明律·收粮违限》条规定:“秋粮违限至次年正月终,不足者,其提调部粮官、吏典、分催里长、欠粮人户,各以十分为率,一分不足者,杖六十,每一分加一等,罪止杖一百。”若是征收不上来,不但本县官吏难以逃罪,里甲百姓也难逃其责。张知县为了规避责任,当然不允里甲所请,且严令里甲及吏役人等,务必在年底之前将秋粮征收完毕。

白教谕得知此事,向张知县提议:“今年粮食歉收,本县粮食价格贵于往年,如今粮食一石已经卖到八贯,白棉布一匹只折粮一石,百姓无粮,让他们购买粮食缴纳,无异于雪上加霜。不如向上司申请,折成钞帛缴纳,或可以纾解民困。毕竟朝廷规定钞三贯五百文折粮一石,白棉布一匹折粮一石五斗,百姓交纳钞帛而低于市价,自然愿意,这样既可以上不误皇粮征收,又可以下解百姓之厄,何乐而不为呢?”

张知县讲:“你说得轻巧,这折征粮食的事,不是你我能做主的,就是上司也不能做出决定,是要奏请朝廷,由户部复核,再奏请皇帝批准,才能折征。这文书往来,需要时日,若是朝廷不准,误了收粮日期,那还了得?你是教官,没有征粮之责,可以不受其累,而本官不但要受其累,就是本县百姓也要受其累。要知道凡是完不成征粮任务者,都要受到刑杖。与其让众人吃苦在后,还不如晓谕于当前,让百姓深明利害,乃是地方官之责,而不是说空话而做虚事。”

白教谕讲:“我太祖高皇帝要府县官以养民为先,因此万事都应该为民着想。你不向上司申报,又如何知道上司不准、朝廷不批呢?文书往来固然要费些时日,但秋粮征收有三个月时间,朝廷准与不准,最迟也就两个月就有结果了,那个时候再征粮也是来得及的。要知道申请可能会准,若是不申请,连可能都没有,为了可能,你也应该申请呀!”

张知县无可奈何,便向解州知州提出以钞帛折粮之事。解州知州以查无先例为名,驳回请求,且威胁道:“皇粮刻不容缓,至期若是不能完成,休怪国法无情。何况所属各县征粮已经完成一半,而安邑县至今尚未开征,显然是无视国法,玩忽职守。”解州知州申斥张知县,要他迅速完成征粮任务,若再迟延,法不容情,定会严惩不贷。

张知县将解州知州回文给白教谕看,不无埋怨地讲:“本官按你的提议向上申请,非但没有得到批准,还受到申斥,又因为你的阻挠,已经耽误一个月了,若是收不上秋粮,你身为教职,可以不担责任,而阖县大小官吏则难逃其责。你的建议不但苦累了我们,也苦累了百姓。要知道百姓原本就不愿意交粮,听闻可以钞帛代粮,不但观望不交,而且有许多人将粮食高价出卖,换成钞帛,如今则更难收粮了,本官也只好催逼,也就别怪国法无情,这全是你害的,到时候你向百姓们申说。本官不是卸责,只是耳根太软,听了你的建议,如今惹出事来,还要本官收拾。若是官逼民反,或是收不上秋粮,你也难逃其责。”张知县说到做到,当即行文学政,说白教谕干预县政,致使本年秋粮征收之事推迟月余,请学政严加申斥,不允许他再干预县事。

学政申斥下来,白教谕觉得委屈,心想:“我为民着想,岂能算是干预县政?既然说我越权,索性我就越权到底,直接告到朝廷。”便将此事写成建言,直接送到通政使司,奏报皇帝。其建言略云:“安邑县因为春旱、夏蝗、秋霜,乃是灾害频仍,缺衣少食,无可奈何,只好流徙远方,而本县官吏却无视庄稼歉收,不恤民困,依然征收秋粮,百姓实在是穷困而乏粮,在官府逼迫下,已经哭诉无门。如今秋粮征收紧迫,若再征粮,百姓势必乏食,无食则流徙他处,致使本县户口减少,民户负担也会因此加重。因此恳请皇帝恩准,将税粮改折钞帛,或许可以使县民得以喘息,这样既不误朝廷税收,又可以纾解民困。”

此时的永乐帝亲征北方残元势力,让皇太子监国。按照监国制度规定:“凡内外文武大小官员有犯,所司具启,准问者问之。”也就是说,凡是官员犯罪,主管部门具文启奏皇太子者,在皇帝允许处置的范围之内,皇太子是有权处置的。朱高炽看到白教谕的建言后批示云:“守令,民之父母,遇艰难困苦,当用心拯救,使不失所。今民穷如此,而不知恤,又重以征敛,岂为民父母之道。”当即下令让户部停止征粮,并且要求巡按监察御史治安邑张知县坐视民瘼之罪,按律应该予以免官。吏部因此讲:“白威身为教官,民事并非其职责范围,如今能忧民,其行为可以嘉奖。既然安邑知县已经被革职,可以让白威为安邑知县。”朱高炽同意,传令即升白威为安邑知县。这正是:心中有民贤教谕,身成呆笨蠢知县。

前言

1 贤教官变蠢知县(上)

2 贤教官变蠢知县(下)

3 非法拷讯致人死

4 内官挟私诬陷人

5 妖妇有罪子代死

6 身为言官蛇蝎心

7 遗弃子女罪两邻

8 匿灾不报无人心

9 匿灾不报无人心

10 知县纵子贪难赦

11 欺天罔上造伪旨

12 自宫伤亲绝人道

13 朝廷散货利军民(上)

14 朝廷散货利军民(下)

15 朝廷要一民出百

16 天地所产在利民

17 民家失火烧官船(上)

18 民家失火烧官船(下)

19 一女二许罪主婚

20 彻查天下养济院(上)

21 彻查天下养济院(下)

22 百姓逃亡税均摊

23 诈言母死难逃罪(上)

24 诈言母死难逃罪(下)

25 疾恶如仇遭诬陷

26 捕盗之官甚于盗(上)

27 捕盗之官甚于盗(下)

28 事神之道在爱人

29 淫秽之人玷朝廷(上)

30 淫秽之人玷朝廷(中)

31 淫秽之人玷朝廷(下)

32 诽谤治罪为恶法(上)

33 诽谤治罪为恶法(下)

后记

Copyright 版权所有 © jvwen.com 聚文网