摘要

引言

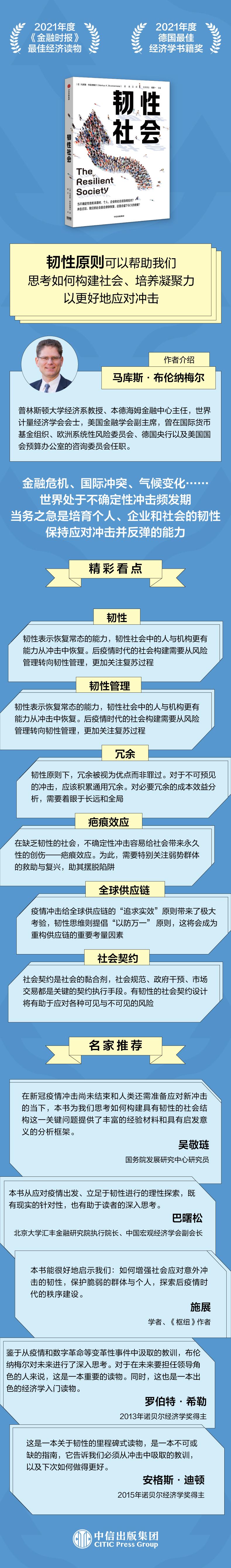

在我们生活的世界中, 风险无处不在。新冠疫情、俄乌冲突,以及气候变化和技术革新伴随的风险让我们感受到了脆弱。作为个人, 我们发现自己可能会被重大意外事件突然袭击, 而全球化、技术和医疗进步可以减轻巨大风险的传统印象被颠覆。世界各国面临各种动荡, 从新冠疫情, 到俄乌冲突导致的能源和食品短缺, 以及日益严重的气候威胁……

当然与此同时, 快速的新冠疫苗开发等成就也让我们有理由对

医学和技术的力量保持信心。可是怎么看待社会的脆弱性呢? 我们的社会是会很快恢复正常, 还是会留下较为的疤痕? 最重要的一点是, 社会能否在未来克服类似的冲击? 这正是本书要探讨的主题。从投资组合风险到保障风险, 再到疫情风险, 我们时刻需要同风险打交道。传统上我们采用风险管理的办法, 测算采取某种行动时面临的风险大小, 并评估自己能否承受。

本书认为我们应该改变思维模式, 把韧性概念放到核心位置。这个术语意指反弹恢复的能力, 而不同于稳健性(robustness,又译“强健性”) 的概念, 后者是指抵御的能力。在某些时候, 稳健性并不是很好出路。这就像让·德·拉封丹(Jean de La Fontaine) 的有名寓言《橡树与芦苇》描述的, 韧性是指有能力经受住风暴并恢复元气。橡树极具稳健性, 高大挺拔, 在寻常的大风里显得坚不可摧。与之相比, 芦苇则是柔韧的, 微风也会使之弯腰。可是当强风暴袭来时, 芦苇却高声宣告: “我将弯而不折。”

这一说法包含了韧性的本质。当风暴过去后, 芦苇将回到原状, 接近恢复。坚固的橡树可以承受强风, 但在风暴过于猛烈时,它将被折断。而橡树一旦倒下, 就不可能再复原, 缺乏韧性使它难以重建。始终处于摇摆运动中的芦苇虽然看似脆弱, 却远比橡树更具韧性。

本书主张把重点放在韧性管理上。我们可以适应调整但能恢复的风险, 承担这类风险通常是值得的, 因为这往往对社会有益。创业行为从本质上讲就是冒险, 许多初创企业会失败。但如果企业家们能快速恢复, 继续追求下一个梦想, 他们的创造力最终会催生成功的独角兽项目, 支持社会的经济增长。

因此, 我们有必要区分具备韧性承受力的风险与不具备韧性承受力的风险。对于可能把我们带入陷阱、难以反弹、留下长期负面效应的风险, 应区别对待。如果缺乏韧性, 落入陷阱的成本太高,风险规避或许是更可取的策略。在现实操作中, 韧性管理意味着发扬促进韧性的因素, 抑制破坏韧性的因素。

韧性可以通过替代性来提升, 例如能够应用于不同行业的学习技能, 这类技能不容易受某个行业下滑的影响, 便于劳动者转移到其他行业。多样性也是促进韧性的因素, 借用大自然的一个类比,由单一树种组成的森林更容易受特定病虫害的影响, 而多树种组成的森林则更为强韧。 一方面, 在生产层面, 我们的社会试图按照“追求时效” (just in time) 原则来管理生产体系, 也就是说, 把流量优选化、存量最小化作为全球价值链追求的目标。相比而言, 韧性的概念引领我们重视“以防万一” (just in case) 的方式, 它将赋予我们在遭受冲击后快速恢复的能力。为此, 我们必须优先考虑韧性, 把保留冗余当作优点, 而非罪过。安全缓冲是有用的, 因为它能帮助我们吸收冲击力。韧性思维方式提供了成本分析测算的一种新方法。

另一方面, 我们需要避免落入陷阱等进退不得的情形。负面反馈循环属于更糟糕的现象, 形势的螺旋式发展会导致失控, 毁坏韧性。社会是由人们之间的相互作用形成的, 没有人能真正独行。我们如何对其他人的行为做出响应, 同样影响着韧性。人们的共同行为彼此强化, 形成反馈循环, 就可能破坏系统稳定和韧性。例如,当有人开始囤积卫生纸时, 其他人看到后也如法炮制, 结果将造成卫生纸短缺。

为提升韧性, 人类社会需要组织起来。可以采取集中设计的组织形式, 例如制定宪法; 也可以采取分散化的自发组织形式, 例如社会规范。没有人明说, 泳池边上其他人放了毛巾的椅子, 你不能坐, 但社会对此心照不宣。尽管没有任何集中组织者对此负责, 但如果你把别人放好的毛巾拿走并坐上去, 肯定会被众人鄙夷。集中设计与自发秩序都是社会契约的组成部分, 均可以用来提升韧性。本书认为, 韧性可以成为指引后疫情时代社会设计的指南。韧性这一普遍原则能帮助我们思考, 如何让社会做好准备, 增强团结, 以更好地应对未来的冲击。全书将借助经济学家的视角来考察医疗卫生与社会契约问题。

对社会进步来说, 保证个人自由至关重要, 让他们能够去梦想、尝试、谋略、规划, 也包括遭遇失败。在我看来, 这种自由对于保证人类的尊严同样必不可少。然而, 人们不应该在跌入贫困之后被套牢, 而应该拥有恢复的能力, 能够在吸取失败的教训之后再做尝试。个人破产保护制度正是服务于这一目的的。所以, 社会应该鼓励尝试与好奇, 同时增强个人的韧性, 而非屏蔽一切失败的可能。