诡谲凶案+艰难案情+法庭闹剧,曼森狂热现象揭示了一个怎样的美国?

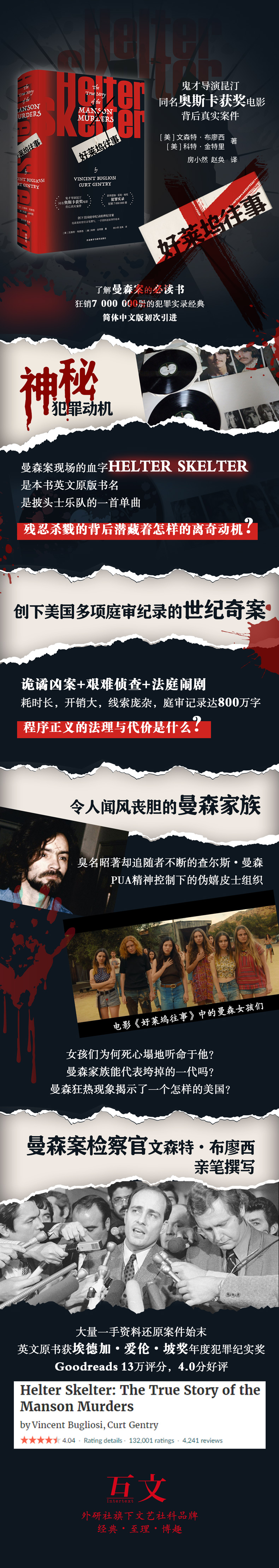

鬼才导演昆汀同名奥斯卡获奖电影《好莱坞往事》背后的真实案件。影片获奥斯卡10项提名,斩获两大奖项;获金

球奖zui佳喜剧片奖。

Goodreads4.0分好评,史 上销量瞩目的犯罪实录,狂销7000 000册

创下美国多项庭审纪录的世纪奇案,曼森案检察官亲笔撰写,一手资料还原事件始末

生前被称为"世界上活着的zui危险的人",从1969年犯案到2017年狱中去世,半个世纪里臭名昭著却有无数追随者的

杀人魔王查尔斯?曼森

VS

胜诉案例无数,勇敢机智、力挽狂澜的检察官

不看这本书,根本无法理解电影《好莱坞往事》其实想讲什么

1969年夏天,美国洛杉矶发生惨绝人寰的无差别凶杀案,迅速占领了各大媒体头条。遇害者中包括导演波兰斯基身怀六甲的妻子——著 名女星莎伦·塔特。细微的犯罪线索zui终指向了查尔斯·曼森。此人有过各种犯罪前科,与一群狂热的青年男女组建了“曼森家族”,共同生活在废弃的农场中。他是怎样操控这些信徒的?残忍杀戮的背后又潜藏着怎样的离奇动机?作者文森特·布廖西曾是该案审判的检察官,在证据不足、案情扑朔迷离的艰难处境下,他如何与警方缜密侦查?如何起诉立案?又如何展开审判?这场惊心动魄且充斥着闹剧的漫长审判,揭示了一个怎样的美国?

主要人物表

第 一章 杀戮 1969年8月9日-10月14日

第二章 凶手 1969年10月15日-11月17日

第三章 调查——第二阶段 1969年11月18日-12月31日

第四章 寻找犯罪动机:《圣经》、披头士和HELTER SKELTER 1970年1月-2月

第五章 “你难道不知道你正将谁钉在十字架上?” 1970年3月-6月

第六章 审判 1970年6月15日-11月19日

第七章 风中的杀戮 1970年11月19日-1971年1月25日

第八章 城市之火 1971年1月26日-4月19日

尾声 感应性精神病

后记

精彩摘选:

后记

正如我当年所言,曼森“从斯潘农场的地狱之火中释放了三个冷酷而嗜血的杀人机器”,犯下了野蛮且恐怖的塔特案和拉比安卡夫妇案。如今二十五年过去了,全美上下仍然密切关注此案。经常有人,尤其是新闻媒体问我,这是为什么?

在众多的大型谋杀案当中,为什么唯独本案在持续吸引着全 球数百万人的眼球?比如,本案每隔五年的纪念日都会得到全美各大媒体的报道,在国 际上也引起了极大关注,纵观美国历史,只有肯尼迪总统遇刺案能有这样的热度;据《洛杉矶时报》报道,曼森在狱中收到的信件之多在全美史无 前例,来信者多为年轻人,他们都想加入曼森家族;曼森T恤至今仍在全国热销;现在已有好几部关于曼森的戏剧作品,甚至包括歌剧,如1990年7月在纽约市林肯中心首演的歌剧《曼森家族》——1992年还发行了一张该歌剧的音乐CD;已发行多张白金唱片的枪炮与玫瑰乐队翻唱了曼森写的歌《女孩,看看你的游戏》;加州的前卫排印师甚至设计了一套曼森字体,据《时代周刊》报道,花95美元“就可用其刊印连环杀人案相关文章”,遭到批评后,这套字体改以“迈森”命名;在英国,“释放曼森”的涂鸦严重影响了一些大城市的市容,英国广播公司的威廉·斯坎伦·墨菲说,相当一部分英国人对曼森乎狂热;根据本书改编的电视剧在1976年一经播出,即创下收视率zui高纪录,而且在多国连年重播;1994年3月,美国广播公司关于塔特案和拉比安卡夫妇案的特别节目创下了网络电视史 上zui的高首播收视率。所以,这是为什么?

在塔特案和拉比安卡夫妇案之后,洛杉矶又出现了一个杀手,此人杀害并肢解搭便车的人,然后将尸块装进垃圾袋里,因而被称为“垃圾袋杀手”。他承认自己杀害了二十一人。尽管如此,我还是记不得他的名字。我敢打赌,就算你问一百个洛杉矶人,也很难找到一个能记住他名字的人。这种情况并不罕见。每次发生连环凶杀案,当犯罪嫌疑人被捕受审时,总会有大量相关报道。然而一般来说,过不了多久,他们就会被公众淡忘。唯独曼森是个例外。实际上,除了身份至今不明的开膛手杰之外,曼森大概是有史以来zui臭名昭著的杀人狂。这是为什么呢?

一种比较流行的解释是,曼森案是美国社会结构演变的一道分水岭。它标志着“纯真的终结”,为宣扬爱、和平及共享的20世纪60年代画上了句号,为嬉皮士及其所代表的一切敲响了丧钟。作家琼·狄迪恩在其回忆录《白色专辑》中写道:“我认识的很多洛杉矶人都认为,20世纪60年代在1969年8月9日那天突然结束了……从某种意义上说,的确如此。”即便是在1994年的今天,美国广播公司的主播黛安·索耶仍赞同这种说法,她表示,曼森案“终结了那宣扬爱的十年……美国的内核随之发生了某些改变”。

另一些人的看法则没那么夸张,他们认为曼森案象征着反主流文化的凋零。正如《时代周刊》在本案二十周年纪念日当天的刊文所言,那三名女杀手“可以是任何家庭的女儿,她们被淹没在毒品、性和叫嚣革命的浪潮里,而这一浪潮席卷了整整一代年轻人”。

在本案发生后的一段时间里,也有一些人认为,曼森及其追随者预示了反主流文化运动在未来十年至二十年可能的发展方向。凡此种种,不一而足。

然而上述看法似乎都缺乏经验证据的支撑。例如,尽管曼森案可能加速了水瓶座时代的衰落,但事实上,在惨案发生一周后举办的伍德斯托音乐节既是水瓶座时代的巅 峰时刻,也是它zui后的苟延残喘,这一时代本身早已走向衰亡。随着这充满异见、过度放纵的十年反主流文化运动接尾声,其圣地——海特—阿什伯里区已变得满目疮痍,美国也开始从越南战争中撤兵,而越战正是推动这场运动的政治原因。此外,曼森及其导致的癫狂并没有反映出60年代末的灵魂。无可否认,那场反体制运动在当时达到了高潮,并且确实想建立新的社会秩序,但它主张用和平手段来实现目的。而曼森却崇尚以暴力、谋杀改变现状。正如我在正文中所言,尽管曼森在某些人眼中是英雄,但根据当时的调查,被媒体冠以“嬉皮士”之名的大多数年轻人都反对曼森,称曼森的主张与他们的信仰背道而驰。

当然,这之后的二十五年也已准确表明,曼森案并没有预示出反主流文化运动后来的发展方向。

因此,该案的社会学意义可能仅在于它重申了这样一条真理:人们一旦把思想和灵魂交给一个独裁的偶像,再想回头就必然为时已晚。而且这个独裁者会像历史 上万众追随的暴君一样,无论走上哪条路,都牵引着自己的信徒。比如,韩国统一教领 袖文鲜明会大量购买游艇、豪宅,却号召其追随者睡地板、喝稀饭;牧师吉姆·琼斯和大卫·考雷什会诱导其追随者自杀;曼森则教唆信徒去谋杀他人。

也有一些人试图找个简单点的解释。他们指出,曼森案热度不减当年,是因为曼森家族可能谋杀了三十五人之多,其中包括名人,且早有计划谋杀弗兰·辛纳屈、伊丽莎白·泰勒、理查德·伯顿、史蒂夫·麦奎因和汤姆·琼斯等明星。然而,同样犯下二三十条人命的其他凶手都不像曼森这般广受关注,而且在本案中遇害的明星其实没那么有名。另一些人则认为是由于其作案手段异常残忍。不过实际上,比这更残忍的谋杀案虽然不多,也还是有的。

虽然上述因素都能促使曼森案长期获得关注,但我认为zui重要的原因在于,该案几乎是犯罪史 上zui离奇的连环凶案,而人们总是喜欢猎奇。假设本案从未发生过,而有人将同样的事情写成了小说,想必大多数人都会只翻几页就放下吧。因为在我看来,好的小说必须要有几分可信度,而曼森的故事实在太离谱了。

另一个重要原因是,“曼森”二字业已成为邪恶的代名词,曼森因而变得颇具神秘色彩,他代表了人性阴暗、邪恶的一面,而人类本身会被绝 对的恶所吸引。恶的终 极体现便是谋杀。想想看,为什么会有那么多谋杀类畅销书和犯罪类电视节目?(1946年,乔治·奥威尔在随笔《英国式谋杀的衰落》中谈到,他和同胞们很享受在舒适的客厅里阅读一桩耸人听闻的谋杀案。)我们既然向来珍视生命,又为何要以一种有悖常理的方式关注其消亡呢?这一问题的答案不论是什么,都会有助于解释人们为何总是受到希特勒、开膛手杰和曼森的吸引。

Copyright 版权所有 © jvwen.com 聚文网