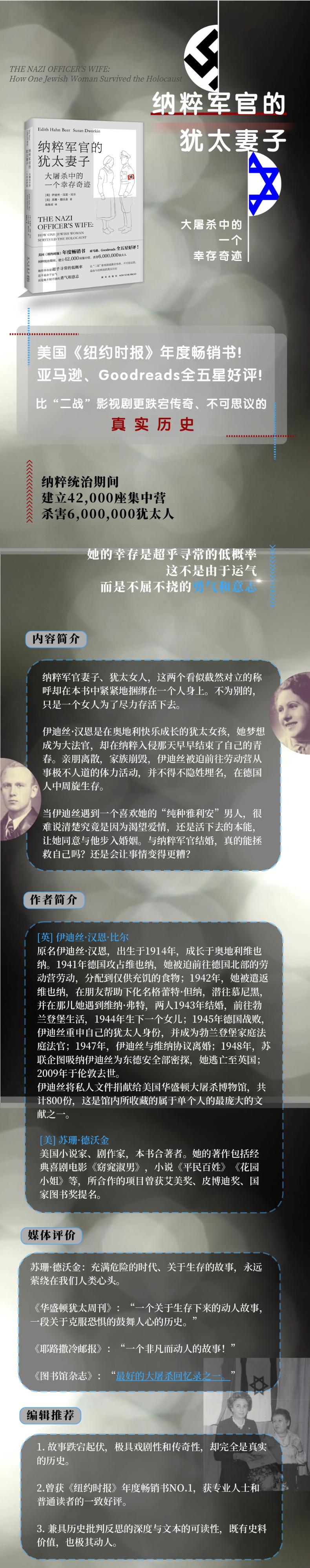

纳粹军官的犹太妻子 大屠杀中的一个幸存奇迹

- 字数: 211000

- 装帧: 平装

- 出版社: 新星出版社

- 作者: (英)伊迪丝·汉恩·比尔(Edith Hahn Beer),(美)苏珊·德沃金(Susan Dworkin)

- 出版日期: 2020-05-01

- 商品条码: 9787513337915

- 版次: 1

- 开本: 32开

- 页数: 327

- 出版年份: 2020

定价:¥52

销售价:登录后查看价格

¥{{selectedSku?.salePrice}}

库存:

{{selectedSku?.stock}}

库存充足